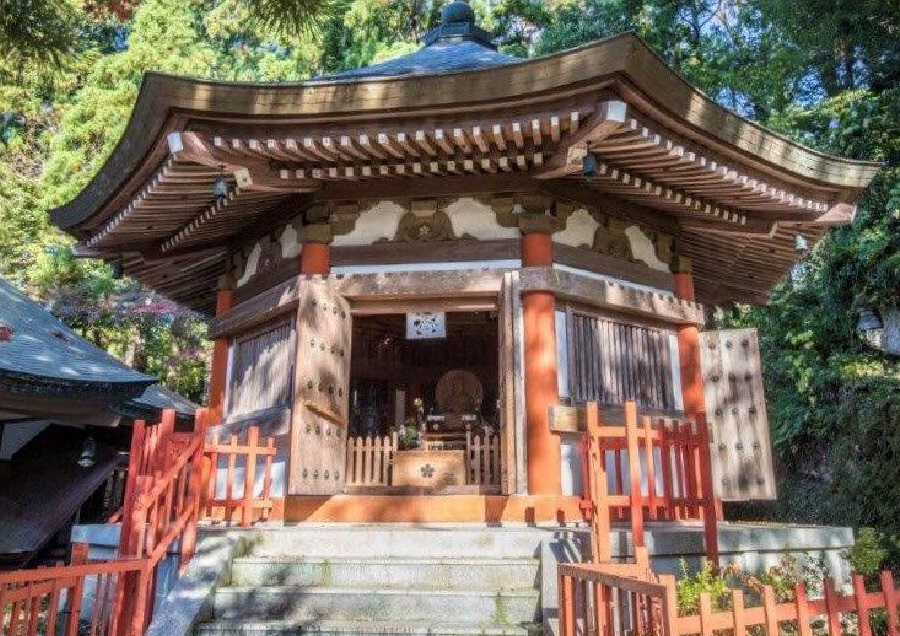

フォトギャラリー Gallery

お知らせ News

アクセス Access

真言密宗大本山大岩山日石寺

〒930-0463

富山県中新川郡上市町大岩 163

tel.076-472-2301

fax.076-473-2221

- ■富山地方鉄道上市駅から車で約 10分

- ■富山地方鉄道上市駅から

町営バス柿沢・大岩行で約 25分

(本数が少ないため要確認) - ■北陸自動車道立山ICから車で約 15分

駐車場: 100台

駐車料金:無料